- Portfolio

- Architektur

- Industriekultur

- Reisen

- Events

- Neues

- Über mich

- Gästebuch

Die Zechen im Ruhrgebiet

Eine fotografische Spurensuche

Bereits im frühen Mittelalter wurde im Ruhrgebiet Steinkohle im Tagebau für den Eigenbedarf gewonnen. Die erste kommerzielle Förderung der Kohle geht auf das Jahr 1296 zurück. Im 17. Jahrhundert wurde die Kohle vermehrt untertage abgebaut. Dazu trieb man Stollen unterhalb des Kohlevorkommens in den Berg. Das Grundwasser wurde über diese tieferliegenden Erbstollen abgeführt. Mit der aufblühenden Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts gelang es den Unternehmen durch immer neuere Technologien auch in den tiefen nördlichen Bereichen des Ruhrgebiets zu fördern.

Die Tiefbauzechen drangen im Verlauf der nächsten 100 Jahre in Tiefen von bis zu 1.635 Metern vor. Die Blütezeit erreichte der Steinkohlenbergbau im Ruhrgebiet in den Jahren zwischen 1880 und 1914 und in den 1950er Jahren. Fast eine halbe Million Menschen arbeiteten im Bergbau, die Fördermenge erreichte eine Jahresleistung von 130 Mio. Tonnen Kohle. Ende der 1950er Jahre geriet die deutsche Kohleindustrie in eine Krise. Billigere Importe aus anderen Regionen der Erde und der neue Energieträger Erdöl kamen auf den Markt und verdrängten die heimische Kohle. Innovation und starke Rationalisierung konnten den Niedergang der Kohleindustrie verzögern, aber letztendlich nicht verhindern.

Stark subventioniert wurde die Steinkohleindustrie noch bis ins 21. Jahrhundert aufrecht erhalten. 2000 war die Belegschaft aber bereits auf ein Zehntel der goldenen Ära zusammengeschrumpft. Im Dezember 2018 stellte die Zeche Prosper-Haniel in Bottrop als letzte von ehemals 1.300 Zechen im Ruhrgebiet ihren Betrieb ein. Die meisten Schächte wurden verfüllt, viele Gebäude über Tage abgerissen. Eine Reihe von Zechengebäuden und Fördertürmen sind als Industriedenkmal erhalten geblieben, stumme Zeugen einer einst florierenden Kohleindustrie.

Teil 4: Das östliche Ruhrgebiet

Die Zechen von Dortmund bis Ahlen

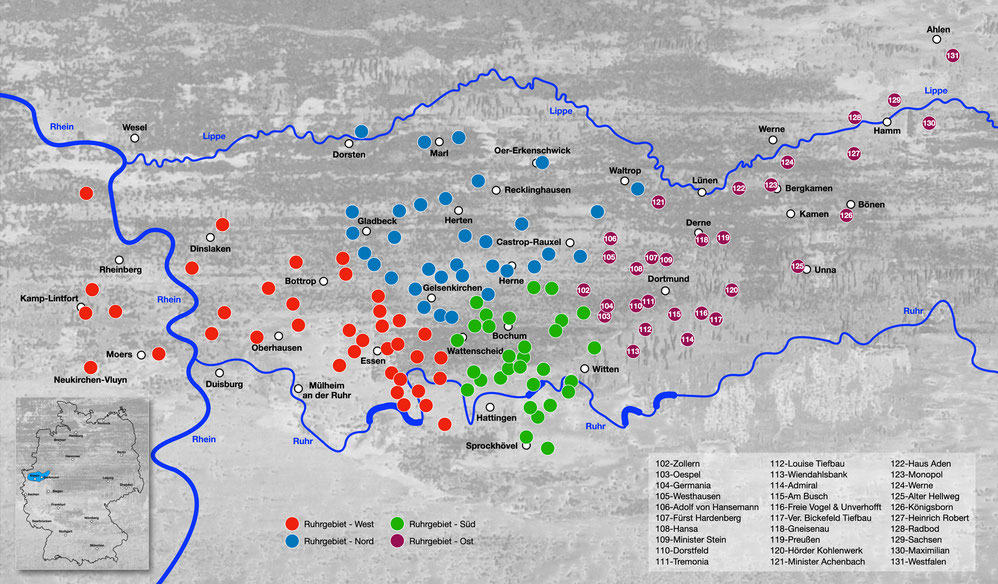

Übersicht der Zechen im Ruhrgebiet

Dortmund

Leider funktionieren die Fotogalerien nur mit aktiviertem Javascript.

Die Zechen im östlichen Ruhrgebiet

Zechen in Dortmund

102. Zeche Zollern

Die Zeche Zollern wurde 1856 unter dem Namen Hohenzollern gegründet. 2 Schächte wurden abgeteuft. Das Handelsministerium ordnete aber eine Umbenennung der Zeche an, da das Kaiserhaus Hohenzollern nicht als Gesellschaftername verwendet werden durfte. Die beiden Schächte Rahm 1 und Rahm 2 am Bärenbruch hatten von Anfang an mit starken Wasserzuflüssen zu kämpfen. Die Abteufarbeiten an Schacht Rahm 1 (später Zollern 3) wurden 1868 gestundet. Erst 1901 wurde der Schacht erfolgreich gesümpft und 1903 in Betrieb genommen. Schacht Rahm 2 (später Zollern 1) soff sogar dreimal ab. Das Bergwerk ging 1877 dann auch in den Konkurs. Neuer Besitzer wurde die Gewerkschaft Westfälischer Grubenverein AG. Unter neuer Leitung nahm Zollern 1879 endlich die Förderung auf. Ab 1898 wurde die Schachtanlage 2/4 in Bövinghausen errichtet. Sie nahm 1902 die Förderung auf. 1934 wurden die Grubenfelder der stillgelegten Zeche Germania übernommen. 1948 wurde der Wetterschacht Zollern Ost in Rahm abgeteuft. Er ging 1950 in Betrieb.

Zeche Zollern wurde 1955 stillgelegt. Die Schachtanlage 2/4 in Bövinghausen wurde ab 1972 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Dortmund umfangreich restauriert. 1982 übernahm der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) das Gelände mit den Fördergerüsten von Schacht 2 und 4 und wandelte es zu einem Industriemuseum um. Zentrales Element ist die Maschinenhalle, die 1969 als erstes Industriebauwerk in Deutschland unter Denkmalschutz gestellt worden war. Die Architektur der Zechenanlage beeindruckt: Backsteingotik kombiniert mit Eisenfachwerk und verspielten Türen und Fenstern im Jugendstil. Wer erwartet das in einer industriellen Anlage zur Förderung von Kohle?

QUELLEN: Huske 2006, Wikipedia

TAGS: Steinkohle, Revier, Zeche Zollern, Zechen Dortmund, Fördergerüst

FOTO: Zeche Zollern, Eingang zur Maschinenhalle (12.05.2019) © Christian Twehues

ZECHENSIEDLUNG: Kolonie Landwehr

| Namen der Zeche | Gründung | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Belegschaft |

Max. Förderung |

Besonderheit |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Hohenzollern (ab 1856) Zollern (ab 1857) |

1856 | 1879 | 1955 |

6.825 (1954) |

1.449.740 t (1954) |

1857: auf Anordnung des Handelsministeriums |

| Schacht | Adresse | GPS | Teufbeginn | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Teufe |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Zollern 3 (Rahm 1) |

Bärenbruch 44379 Dortmund |

51.520482, 7.369992 | 1856 | 1903 |

1955 an Germania abgegeben |

611 m |

| Zollern 1 (Rahm 2) |

Bärenbruch 44379 Dortmund |

51.520350, 7.369592 | 1856 | 1879 |

1955 an Germania abgegeben |

352 m |

| 2 (Westfeld, Bövinghausen) |

Grubenweg 44388 Dortmund |

51.517817, 7.334678 | 1898 | 1902 |

1955 an Germania abgegeben |

462 m |

| 4 |

Grubenweg 44388 Dortmund |

51.518493, 7.335207 | 1900 | 1902 |

1955 an Germania abgegeben |

366 m |

| Zollern Ost |

Wegscheid 44369 Dortmund |

51.524168, 7.386332 | 1948 | 1950 |

1955 an Germania abgegeben |

436 m |

103. Zeche Oespel

Die Zeche Oespel wurde 1903 in Dortmund gegründet, nachdem der Pachtvertrag mit der Zeche Borussia über das Feld Oespel aufgelöst worden war. Schacht Oespel 1 wurde im selben Jahr abgeteuft. Er hieß im Volksmund Borussia 4, da die benachbarte Zeche Borussia aus Syndikatsgründen keinen weiteren Schacht errichten durfte. Das erste Kohlenflöz wurde bereits in 19 m Tiefe gefunden. Der Schacht wurde bis auf 587 m abgeteuft und ging 1906 in Betrieb. Wetterschacht 2 wurde von 1906 bis auf 388 m abgeteuft, er ging 1907 in Betrieb.

1911 übernahm Oespel das Bergwerk Borussia mit dem Schacht Borussia 2. Schacht 1 wurde zum Förderschacht, Borussia 2 (jetzt Schacht 2) wurde zur Förderung und Seilfahrt eingesetzt, Wetterschacht 2 wurde in Schacht 3 umbenannt. Er wurde als ausziehender Wetterschacht zur Bewetterung des Bergwerks sowie zur Materialförderung und Seilfahrt genutzt. Oespel erzielte 1938 die höchste Förderung mit 630.261 t Kohle. Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten 1.495 Kumpel im Schacht. Die maximale Belegschaft erreichte Oespel 1950 mit 1.921 Bergleuten. Die Zeche Oespel wurde am 30. September 1962 stillgelegt.

QUELLEN: Huske 2006, Wikipedia

TAGS: Industrie, Ruhrpott, Zeche Oespel, Zechen in Dortmund

FOTO: Zeche Oespel 2/4, Kesselhaus (5.03.2022) © Christian Twehues

| Namen der Zeche | Gründung | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Belegschaft |

Max. Förderung |

Besonderheit |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Oespel (ab 1903) |

1903 | 1906 | 1962 |

1.921 (1950) |

630.261 t (1938) |

1903: entstanden durch Auflösung |

| Schacht | Adresse | GPS | Teufbeginn | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Teufe |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 (Borussia 4) |

Brandschachtstraße 13 44149 Dortmund |

51.492586, 7.367712 | 1903 | 1906 | 1962 | 578 m |

| 3 (Wetterschacht 2) |

Passmannweg 23 44149 Dortmund |

51.481930, 7.384431 | 1906 | 1907 | 1962 | 479 m |

| 2 (Borussia 2) |

Brandschachtstraße 13 44149 Dortmund |

51.492279, 7.368612 | 1856 |

1911 von Borussia übernommen |

1962 | 578 m |

104. Zeche Germania

1850 wurde die Gewerkschaft Ver. Germania in Dortmund-Marten gegründet. 1855 wurde Schacht 1 abgeteuft. Er erreichte 1856 das Karbon bei 38 m. 1857 wurde die erste Sohle in 98 m, die zweite Sohle in 129 m angesetzt. Im Schacht wurde 1858 eine Fahrkunst eingerichtet und im selben Jahr die Förderung aufgenommen. Bis 1881 kam es aufgrund schlechter Bewetterung zu 24 Schlagwetterexplosionen mit insgesamt 59 Toten.

Ein erster Wetterschacht wurde ab 1862 abgeteuft, wurde aber nach 10,5 m aufgegeben wegen starker Wasserzuflüssen. 1863 wurde ein neuer Wetterschacht in Kley abgeteuft. Er erreichte 1866 den Durchschlag mit der ersten Sohle von Schacht 1. 1872 wurde ein Teil des Feldes abgetrennt und als eigenständige Zeche Müllensiefen weitergeführt.

Das neue Bergwerk begann 1874, den Schacht Müllensiefen abzuteufen. Die Bemühungen waren aber nicht von Erfolg gekrönt. 1875 stürzte die Schachtbühne ab, 4 Bergleute starben. 1876 mussten die Teufarbeiten in 297 m wegen starker Wassereinbrüche eingestellt werden. 1877 ging Müllensiefen dann in den Konkurs und wurde wieder von Ver. Germania übernommen.

Das Bergwerk Ver. Germania begann 1880 den Schacht Müllensiefen (jetzt Schacht 2) zu sümpfen. Der Schacht konnte schließlich 1883 ab der dritten Sohle in Förderung gehen. 1892 bis 1893 wurde ein weiterer Wetterschacht (Schacht 3) errichtet. Schacht 4 wurde von 1910 bis 1913 abgeteuft. Nachdem 1928 die Kokerei Germania 2/3 den Betrieb eingestellt hatte, wurde 1930 das gesamte Bergwerk Ver. Germania stillgelegt und die meisten Zechengebäude abgerissen. Das Grubenfeld ging 1934/35 an die Zeche Zollern, die das Baufeld neu aufschloss.

1939 wurde die Zeche Germania als Nachfolgegesellschaft der stillgelegten Zeche Ver. Germania gegründet. Die Teufarbeiten am Zentralschacht 5 begannen 1939. Der Westschacht wurde als Wetterschacht ab 1942 abgeteuft. Die Arbeiten wurden aber kriegsbedingt eingestellt, beide Schächte konnten erst nach dem Zweiten Weltkrieg fertiggestellt werden. Die neue Zentralschachtanlage 3/5 ging 1953 in Betrieb und übernahm die Förderung von Zollern 1/3, die bis dahin das Baufeld von Germania abgebaut hatten. Von 1955 bis 1957 wurde der Südschacht errichtet.

Ende 1955 übernahm Germania die Zeche Zollern mit den Schachtanlagen Zollern 1/3, Zollern 2/4 und dem Wetterschacht Zollern Ost. Das Verbundbergwerk Germania erreichte 1957 die maximale Fördermenge von 1.881.250 t mit einer Belegschaft von 6.835 Mitarbeitern. 1965 wurde Zollern 2/4 stillgelegt, 1971 dann das gesamte Bergwerk. Die Schächte wurden bis auf den Südschacht verfüllt, der bis heute für Wasserstandsmessungen offen blieb. Das Fördergerüst von Schacht 5 wurde 1973 zum Deutschen Bergbaumuseum in Bochum versetzt. Das Kauengebäude und die Lohnhalle der Schachtanlage Germania 1/4 an der Karolinenstraße sind erhalten geblieben.

QUELLEN: Huske 2006, Wikipedia

TAGS: Bergbau, Bergwerk, Zeche Germania, Zechen Dortmund

FOTO: Zeche Germania 1/4, Kaue und Lohnhalle (6.03.2022) © Christian Twehues

| Namen der Zeche | Gründung | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Belegschaft |

Max. Förderung |

Besonderheit |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Vereinigte Germania (ab 1850)

Martener Bergwerks-Verein Vereinigte Germania (ab 1877) Germania (ab 1939) |

1850 | 1858 | 1971 |

6.835 (1957) |

1.881.250 t (1957) |

1973: Umsetzen des Fördergerüstes Schacht 5 |

| Schacht | Adresse | GPS | Teufbeginn | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Teufe |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 |

Steinhammerstraße 84 44379 Dortmund |

51.501783, 7.373027 | 1855 | 1858 | 1917 | 439 m |

| Wetterschacht | A40 | 51.497890, 7.379626 | 1862 | - | 1862 gestundet | 10,5 m |

|

neuer Wetterschacht |

Overhoffstraße 44149 Dortmund |

51.493802, 7.380650 | 1863 | 1865 | 1885 | 68 m |

| 2 (Müllensiefen) |

Germaniastraße 39-61 44379 Dortmund |

51.506620, 7.366610 | 1874 |

1877 von Müllensiefen übernommen |

1930 | 435 m |

|

Wetterschacht im Südostfeld |

Planetenfeldstraße 44149 Dortmund |

51.498767, 7.396282 | 1884 | 1885 | 1930 | 292 m |

| Wetterschacht 3 |

Martener Str. 464-450 44379 Dortmund |

51.506379, 7.367706 | 1892 | 1893 | 1971 | 778 m |

| 4 |

Karolinenstraße 44379 Dortmund |

51.501267, 7.372145 | 1910 | 1913 | 1971 | 436 m |

| 5 |

Germaniastraße 39-61 44379 Dortmund |

51.506917, 7.367744 | 1939 | 1951 | 1971 | 770 m |

|

Wetterschacht Westschacht |

Martener Str. 44388 Dortmund |

51.502170, 7.347215 | 1942 | 1947 | 1971 | 605 m |

| Südschacht |

Steinhammerstraße 82 44379 Dortmund |

51.502207, 7.373811 | 1955 | 1957 | 1971 | 603 m |

| Zollern 1 |

Bärenbruch 44379 Dortmund |

51.520350, 7.369592 | 1856 |

1955 von Zollern übernommen |

1971 | 436 m |

| Zollern 3 |

Bärenbruch 44379 Dortmund |

51.520482, 7.369992 | 1856 |

1955 von Zollern übernommen |

1971 | 928 m |

| Zollern 2 |

Grubenweg 44388 Dortmund |

51.517817, 7.334678 | 1898 |

1955 von Zollern übernommen |

1966 | 610 m |

| Zollern 4 |

Grubenweg 44388 Dortmund |

51.518493, 7.335207 | 1900 |

1955 von Zollern übernommen |

1965 | 610 m |

| Zollern Ost |

Wegscheid 44369 Dortmund |

51.524168, 7.386332 | 1948 |

1955 von Zollern übernommen |

1971 | 436 m |

105. Zeche Westhausen

Die Zeche Westhausen in Dortmund wurde nach dem benachbarten Schloss Westhusen benannt. Erste Mutungsbohrungen fanden hier bereits 1855 statt. Die Zeche wurde 1871 gegründet. 1872 wurde Schacht 1 abgeteuft. Er erhielt 1873 einen imposanten Malakowturm und nahm im selben Jahr die Förderung auf. Ab 1886 wurden auch 330 t Schwefelerz gefördert mit 4 Bergleuten. Der Erzabbau bekam aber im weiteren Verlauf keine Bedeutung und wurde 1896 eingestellt. 1889 wurde ein zweiter Schacht ca. 800 m südlich von Schacht 1 abgeteuft. Er ging 1893 als Wetterschacht in Betrieb. Von 1908 bis 1911 wurde Schacht 3 neben Schacht 1 gebaut. Die maximale Fördermenge erzielte Westhausen 1939 mit 997.960 t Kohle. Die maximale Belegschaft wurde 1940 mit 2.469 Bergleuten erreicht. 1953 erfolgte der Durchschlag mit der Zeche Hansa. Ab 1954 wurde die Förderung unter- und übertage nach Hansa verlegt. Ende 1955 wurde die Förderung ganz eingestellt und die Tagesanlagen in der Folge abgebrochen. Westhausen wurde Anfang 1956 von Hansa übernommen. Der Malakowturm über Schacht 1 blieb erhalten und ist seit 1979 Kulturdenkmal der Stadt Dortmund.

QUELLEN: Huske 2006, Wikipedia

TAGS: Zechen im Ruhrgebiet, Steinkohle, Zeche Westhausen, Zechen in Dortmund, Malakowturm

FOTO: Zeche Westhausen, Schacht 1 (2.01.2021) © Christian Twehues

| Namen der Zeche | Gründung | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Belegschaft |

Max. Förderung |

Besonderheit |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Westhausen (ab 1871) | 1871 | 1873 | 1956 |

2.469 (1940) |

997.960 t (1939) |

Malakowturm aus dem Jahr 1873 mit |

| Schacht | Adresse | GPS | Teufbeginn | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Teufe |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 |

Bodelschwingher Str. 44357 Dortmund |

51.55004, 7.375160 | 1872 | 1873 |

1956 an Hansa abgegeben, 1980 stillgelegt |

596 m |

| 2 |

Ringstraße 44357 Dortmund |

51.542995, 7.379105 | 1889 | 1893 |

1956 an Hansa abgegeben, 1960 stillgelegt |

401 m |

| 3 (Wetterschacht) |

Bodelschwingher Str. 44357 Dortmund |

51.549725, 7.376429 | 1908 | 1911 |

1956 an Hansa abgegeben, 1980 stillgelegt |

593 m |

|

Wetterschacht Königsmühle (Gemeinschafts-Schacht) |

Auf dem Wodeacker 44359 Dortmund |

51.560990, 7.405874 | 1952 | 1955 |

1956 an Hansa abgegeben, 1985 stillgelegt |

585 m |

106. Zeche Adolf von Hansemann

Die Zeche Adolf von Hansemann wurde 1873 in Dortmund gegründet. Starke Wasserzuflüsse und eine Reihe von Schlagwetterexplosionen belasteten den Aufbau des Bergwerks. Ein zweiter Schacht musste 80 m südlich vom 1873 abgeteuften ersten Schacht errichtet werden. Nach Liquidation und Umwandlung in eine Aktiengesellschaft im Jahr 1896 konnte endlich 1899 die Förderung aufgenommen werden. 1910 wechselte der Besitzer zur Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten AG. Nach weiteren Schwierigkeiten wurde die Zeche 1926 durch die Gelsenkirchener Bergwerks-AG übernommen. Eine neue Schachtanlage 4/5 wurde 1930-1937 in Oestrich, ca. 1,5 km westlich vom ersten Standort errichtet. Die Anlage 4/5 wurde 1938 in Gustav 1/2 umbenannt, nach Gustav Knepper, Vorstandsvorsitzender der Gelsenkirchener Bergwerks-AG. 1954 wurde die Förderung der Schächte Adolf Hansemann 1-3 eingestellt. Die Kohle wurde untertage nach Gustav und dort zutage gefördert. Ende der Fünfziger wurde ein neuer Schacht im Ostfeld gebaut und in Betrieb genommen. 1966 wurde die Zeche von dem Bergwerk Hansa übernommen. Die vollständige Stilllegung der Schächte erfolgte 1967.

QUELLEN: Huske 2006, Wikipedia

TAGS: Industrie, Steinkohle, Zeche Adolf von Hansemann, Zechen Dortmund

FOTO: Zeche Adolf von Hansemann, Verwaltungs- und Kauengebäude (20.03.2021) © Christian Twehues

| Namen der Zeche | Gründung | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Belegschaft |

Max. Förderung |

Besonderheit |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Mengeder Bergwerks-AG (ab 1873) Adolph von Hansemann (ab 1874) Adolf von Hansemann (ab 1876) |

1873 | 1899 | 1966 |

4.462 (1955) |

1.359.050 t (1939) |

Die Tagesanlagen im Stil der |

| Schacht | Adresse | GPS | Teufbeginn | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Teufe |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2 (erster Schacht) |

Hansemannstraße 44357 Dortmund |

51.568086, 7.377252 | 1873 | 1912 | 1954 | 896 m |

| 1 (zweiter Schacht) |

Hansemannstraße 44357 Dortmund |

51.567864, 7.376131 | 1888 | 1899 | 1954 | 737 m |

| 3 |

Hansemannstraße 44357 Dortmund |

51.567981, 7.378340 | 1894 | 1899 | 1954 | 737 m |

| 4 (Gustav 1) |

Emsinghofstraße 44357 Dortmund |

51.568610, 7.356079 | 1930 | 1937 |

1966 an Hansa abgegeben, 1967 stillgelegt |

900 m |

| 5 (Gustav 2) |

Emsinghofstraße 44357 Dortmund |

51.569170, 7.355655 | 1934 | 1937 |

1966 an Hansa abgegeben, 1967 stillgelegt |

900 m |

|

Wetterschacht Königsmühle (Gemeinschafts-Schacht) |

Auf dem Wodeacker 44359 Dortmund |

51.560990, 7.405874 | 1952 | 1955 |

1966 an Hansa abgegeben, 1985 stillgelegt |

585 m |

| Ostschacht (Wetterschacht) |

Schaarstraße 44359 Dortmund |

51.578102, 7.403542 | 1955 | 1958 |

1966 an Hansa abgegeben und stillgelegt |

607 m |

107. Zeche Fürst Hardenberg

Bereits 1872 war eine Gewerkschaft gegründet worden, die mit dem Abteufen eines Schachts im Feld Deusen begonnen hatte. Der Malakowturm wurde von 1872 bis 1874 gebaut. 1873 kam es zum Absturz der Teufbühne mit 8 Toten. 1874 wurde die neue Gewerkschaft Fürst Hardenberg gegründet, benannt nach dem preußischen Staatsmann Karl August Fürst von Hardenberg. 1876 wurde die erste Sohle in 412 m, die zweite in 452 m eingerichtet und die Förderung aufgenommen. 1881 konsolidierte Fürst Hardenberg mit Minister Stein zu Ver. Stein & Hardenberg. 1897 wurde Schacht 2 neben Schacht 1 abgeteuft, er ging 1900 in Betrieb. 1902 wurde die Förderung auf Schacht 1 eingestellt. 1938 wurde Wetterschacht 6 (Ernst Brandi) errichtet, Betriebsbeginn war 1941. Bei Kriegsende 1945 wurden die Tagesanlagen zerstört. Die Zeche Ver. Stein & Hardenberg trennte sich wieder in Minister Stein und Fürst Hardenberg. 1950 wurde Wetterschacht 6 an Minister Stein abgegeben. 1957 erfolgte der Durchschlag mit Minister Stein auf der 5. Sohle (658 m). Das Bergwerk Fürst Hardenberg wurde 1960 von Minister Stein übernommen. Die Förderung auf Fürst Hardenberg wurde eingestellt und die Kohle untertage nach Minister Stein gefördert. Schacht 2 diente bis zur Stilllegung von Minister Stein 1987 weiter der Seilfahrt, Materialförderung und Bewetterung.

QUELLEN: Huske 2006, Wikipedia

TAGS: Steinkohle, Bergwerk, Zeche Fürst Hardenberg, Zechen in Dortmund, Malakowturm

FOTO: Zeche Fürst Hardenberg, Schacht 1 (2.01.2021, Der Landgraph) © Christian Twehues

| Namen der Zeche | Gründung | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Belegschaft |

Max. Förderung |

Besonderheit |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Fürst Hardenberg (ab 1874) Ver. Stein & Hardenberg (ab 1881) Fürst Hardenberg (ab 1945) |

1874 | 1876 | 1960 |

3.246 (1950) |

968.680 t (1950) |

Fürst Hardenberg betrieb |

| Schacht | Adresse | GPS | Teufbeginn | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Teufe |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 |

Lindnerstraße 44339 Dortmund |

51.549237, 7.442333 | 1872 | 1876 | 1902 | 564 m |

| 2 |

Lindnerstraße 44339 Dortmund |

51.549697, 7.441112 | 1897 | 1900 |

1960 an Minister Stein abgegeben, 1987 stillgelegt |

658 m |

|

Wetterschacht 6 (Ernst Brandi) |

Wetterschachtweg 44339 Dortmund |

51.578792, 7.461578 | 1938 | 1941 |

1950 an Minister Stein abgegeben, 1987 stillgelegt |

454 m |

108. Zeche Hansa

Die Zeche Hansa ist ein Bergwerk in Dortmund, das 1869 mit der Steinkohleförderung begann. Schwere Grubenunglücke in den Jahren 1940 mit 52 Toten und 1944 mit 95 Toten überschatteten den Betrieb. Die geplante Stilllegung im Jahr 1967 konnte durch Proteste der Kumpel hinausgezögert werden. Die konventionelle Förderung wurde erst 1975 eingestellt. In den Jahren danach wurde in der Grube die hydromechanische Kohlegewinnung erforscht. Das letzte Grubenunglück, eine Schlagwetterexplosion mit 7 Toten, ereignete sich März 1979. Die endgültige Stilllegung kam dann im November 1980. Zu sehen ist hier das Fördergerüst der Zeche Hansa, mit dessen Hilfe noch bis 2014 Grubenwasser abgepumpt wurde.

QUELLEN: Huske 2006, Wikipedia

TAGS: Industrie, Revier, Zeche Hansa, Zechen Dortmund, Fördergerüst

FOTO: Zeche Hansa, Schacht 3 (13.07.2019) © Christian Twehues

| Namen der Zeche | Gründung | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Belegschaft |

Max. Förderung |

Besonderheit |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Hansa (ab 1856) |

1856 | 1869 | 1980 |

6.444 (1966) |

2.265.450 t (1966) |

1977 Einstellung konventioneller Förderung |

| Schacht | Adresse | GPS | Teufbeginn | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Teufe |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Weyhe Schacht |

Rohwedderstraße 44369 Dortmund |

51.536418, 7.417779 | 1856 | - | 1869 | 83,7 m |

| 1 (alter Schacht 2) |

Rohwedderstraße 44369 Dortmund |

51.536885, 7.417387 | 1857 | 1869 | 1980 | 613 m |

| 2 |

Rohwedderstraße 44369 Dortmund |

51.537310, 7.417123 | 1870 | 1888 | 1980 | 820 m |

| 3 (Wetterschacht) |

Rohwedderstraße 7 44369 Dortmund |

51.537956, 7.416614 | 1908 | 1910 | 1980 | 865 m |

| 4 (Wetterschacht) |

Varziner Str. 44369 Dortmund |

51.533860, 7.408215 | 1949 | 1951 | 1980 | 664 m |

|

Wetterschacht Königsmühle (Gemeinschafts-Schacht) |

Auf dem Wodeacker 44359 Dortmund |

51.560990, 7.405874 | 1952 | 1955 |

1982 an Minister Stein abgegeben, 1985 stillgelegt |

585 m |

| Westhausen 1 |

Bodelschwingher Str. 44357 Dortmund |

51.55004, 7.375160 | 1872 |

1956 von Westhausen übernommen |

1980 | 865 m |

| Westhausen 2 |

Ringstraße 44357 Dortmund |

51.542995, 7.379105 | 1889 |

1956 von Westhausen übernommen |

1960 | 401 m |

| Westhausen 3 |

Bodelschwingher Str. 44357 Dortmund |

51.549725, 7.376429 | 1908 |

1956 von Westhausen übernommen |

1980 | 823 m |

|

Adolf von Hansemann, Gustav 1 |

Emsinghofstraße 44357 Dortmund |

51.568610, 7.356079 | 1930 |

1966 von Adolf von Hansemann übernommen |

1967 | 900 m |

|

Adolf von Hansemann, Gustav 2 |

Emsinghofstraße 44357 Dortmund |

51.569170, 7.355655 | 1934 |

1966 von Adolf von Hansemann übernommen |

1967 | 900 m |

|

Adolf von Hansemann, Ostschacht |

Schaarstraße 44359 Dortmund |

51.578102, 7.403542 | 1955 |

1966 von Adolf von Hansemann übernommen |

1966 | 575 m |

109. Zeche Minister Stein

1855-1858 wurde die Mutung für die Felder Borussia I-VI erteilt. 1859 wurde die Gewerkschaft Vereinigte Borussia gegründet, die die sechs Felder in einer Zeche konsolidierte. Der Namen des Bergwerks wurde 1871 in Zeche Minister Stein geändert nach dem preußischen Minister und Reformer Karl Freiherr vom Stein. Mit einer Fördermenge von 3,7 Millionen Tonnen pro Jahr und 6.800 Beschäftigten war Minister Stein 1941 die größte Zeche des Ruhrgebiets (1881 bis 1945 im Verbund mit Fürst Hardenberg). Bei ihrer Stilllegung im Jahr 1987 war das Bergwerk die letzte aktive Zeche in Dortmund. Der charakteristische Hammerkopfturm von Schacht 4 steht im Stadtteil Eving. Bei herkömmlichen Fördergerüsten wie z. B. dem Tomson Bock oder dem Englischen Bock befindet sich die Fördermaschine in einem Gebäude seitlich des Gerüsts. Das Treibeseil wird über Seilscheiben im Kopf des Fördergerüsts in den Schacht umgelenkt. Bei Hammerkopftürmen wurde die Umlenkung des Seils mittels Seilscheiben vermieden. Dazu musste die Fördermaschine in den Kopf des Förderturms versetzt werden. Am 11. Februar 1925 ereignete sich auf der Zeche Minister Stein eine Schlagwetterexplosion, der 136 Bergleute zum Opfer fielen.

QUELLEN: Huske 2006, Wikipedia

TAGS: Bergbau, Ruhrgebiet, Zeche Minister Stein, Zechen Dortmund, Förderturm

FOTO: Zeche Minister Stein, Schacht 4 (13.07.2019) © Christian Twehues

ZECHENSIEDLUNG: Alte Kolonie Eving

| Namen der Zeche | Gründung | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Belegschaft |

Max. Förderung |

Besonderheit |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Borussia (ab 1855) Minister Stein (ab 1871) Ver. Stein & Hardenberg (ab 1881) Minister Stein (ab 1945) |

1859 | 1875 | 1987 |

7.423 (1960) |

2.740.530 t (1964) |

1941/1944 größte Zeche

1926: Bau des Hammerkopfturms |

| Schacht | Adresse | GPS | Teufbeginn | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Teufe |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 |

Evinger Str. 44339 Dortmund |

51.548299, 7.463441 | 1871 | 1875 | 1987 | 786 m |

| 2 |

Evinger Str. 44339 Dortmund |

51.547554, 7.462557 | 1891 | 1898 | 1987 | 714 m |

| 3 (Wetterschacht) |

Seilfahrtsweg 44339 Dortmund |

51.553201, 7.491379 | 1901 | 1902 | 1987 | 1.036 m |

| 4 (Emil Kirdorf) |

Deutsche Str. 44339 Dortmund |

51.546867, 7.464321 | 1923 | 1926 | 1987 | 1.189 m |

| 5 (Wetterschacht) |

Grüggelsort 44329 Dortmund |

51.562893, 7.499176 | 1929 | 1930 | 1987 | 922 m |

|

Wetterschacht 6 (Ernst Brandi) |

Wetterschachtweg 44339 Dortmund |

51.578792, 7.461578 | 1938 |

1950 von Fürst Hardenberg übernommen |

1987 | 849 m |

| 7 (Förderschacht) |

Evinger Str. 44339 Dortmund |

51.548033, 7.46243 | 1957 | 1959 | 1987 | 714 m |

| Fürst Hardenberg 2 |

Lindnerstraße 44339 Dortmund |

51.549697, 7.441112 | 1897 |

1960 von Fürst Hardenberg übernommen |

1987 | 898 m |

|

Wetterschacht Königsmühle (Gemeinschafts-Schacht) |

Auf dem Wodeacker 44359 Dortmund |

51.560990, 7.405874 | 1952 |

1982 von Hansa übernommen |

1985 | 585 m |

110. Zeche Dorstfeld

Die Zeche Dorstfeld im gleichnamigen Stadtteil von Dortmund wurde 1849 gegründet. Schacht 1 wurde abgeteuft und 1852 in Betrieb genommen. 1860 konsolidierte die Zeche zu Ver. Dorstfeld. 1882 wurde ein sog. gebrochener Wetter- und Fahrschacht abgeteuft. Bis 100 m war der Schacht durch das Deckgebirge seiger, d. h. senkrecht gebaut, danach verlief der Schacht tonnlägig, d. h. geneigt in den Flöz.

1885 kam erstmalig im Ruhrgebiet eine Radschrämmaschine zum Einsatz. Ein gezahntes Rad wird wie eine große Kreissäge als Schneideinheit verwendet. Es ist auf einem Schmetterling, einer Eisenplatte montiert, die wiederum am Gestänge der Maschine befestigt ist. Angetrieben wird die Maschine mit einem zweikolbigen Druckluftmotor. Die Schrämmaschine erzeugte schräge Schlitze im Flöz, mit deren Hilfe das Gestein leichter herausgebrochen werden konnte.

1889 übernahm Dorstfeld die Zeche Ver. Carlsglück und Planetenfeld mit den beiden Schächten Carlsglück (später Schacht 2) und Adolph. 1891 wurde das Bergwerk wieder in Dorstfeld umbenannt. Die Felder Carlsglück und Planetenfeld wurden 1895 wegen schwerer geologischer Verhältnisse wieder aufgegeben. In den ersten Jahrzehnten des neuen Jahrhunderts wurden 4 Wetterschächte errichtet. 1925 kam es zu einer folgenschweren Sprengstoff-/Kohlenstaubexplosion mit 47 Toten. 1940 erreichte die Zeche eine Endteufe von 1.098 m. Das Bergwerk Dorstfeld wurde 1963 stillgelegt. Die Tagesanlagen wurden abgerissen, die Schächte verfüllt. Erhalten geblieben sind die Markenhalle der Schachtanlage 2/3 an der Straße Oberbank Ecke Wittener Straße und direkt daneben das Maschinenhaus von Schacht 2 an der Straße Oberbank.

QUELLEN: Huske 2006, Wikipedia

TAGS: Steinkohle, Kohlenpott, Zeche Dorstfeld, Zechen in Dortmund

FOTO: Zeche Dorstfeld 2/3, Markenkontrolle (28.04.2021) © Christian Twehues

| Namen der Zeche | Gründung | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Belegschaft |

Max. Förderung |

Besonderheit |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Dorstfeld (ab 1847) Ver. Dorstfeld (ab 1860) Dorstfeld (ab 1891) |

1849 | 1852 | 1963 |

4.576 (1950) |

1.362.828 t (1929) |

1885: erstmaliger Einsatz einer |

| Schacht | Adresse | GPS | Teufbeginn | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Teufe |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 |

Caterpillarstraße 44149 Dortmund |

51.511355, 7.411317 | 1849 | 1852 | 1963 | 1.061 m |

|

gebrochener Wetter-/ Fahrschacht für Schacht 1 |

Dorstfelder Hellweg/ Karl Funke Str. 44149 Dortmund |

51.511473, 7.412537 | 1882 | 1886 | 1911 | 227 m |

| 2 (Carlsglück) |

Oberbank 44149 Dortmund |

51.502355, 7.417506 | 1849 |

1889 von Ver. Carlsglück & Planetenfeld übernommen |

1963 | 610 m |

| Adolph (Planetenfeld) |

Planetenfeldstraße 44149 Dortmund |

51.495493, 7.400912 | 1872 |

1889 von Ver. Carlsglück & Planetenfeld übernommen |

1895 | 418 m |

|

Wetterschacht für Schacht 1 |

Dorstfeld (Dortmund) | - | 1889 | 1890 | 1911 | 227 m |

|

gebrochener Wetterschacht für Schacht 2 |

Dorstfeld (Dortmund) | - | 1897 | 1898 | 1963 | 735 m |

| 3 (Wetterschacht) |

Oberbank 44149 Dortmund |

51.502323, 7.418221 | 1902 | 1902 | 1963 | 1.098 m |

| 4 (Wetterschacht) |

Caterpillarstraße 44149 Dortmund |

51.511204, 7.410419 | 1909 | 1911 | 1963 | 612 m |

| 5 (Wetterschacht) |

Kleine Beratgerstraße 44149 Dortmund |

51.503715, 7.400591 | 1918 | 1920 | 1963 | 1.061 m |

| 6 (Wetterschacht) |

Kleine Beratgerstraße 44149 Dortmund |

51.503472, 7.399772 | 1926 | 1928 | 1963 | 441 m |

111. Zeche Tremonia

Erste Schürfarbeiten in Dortmund-Stadtmitte an der Emscher durch Wilhelm Friedrich von Hövel sind für das Jahr 1760 dokumentiert. 1774 gab es 4 Schächte in der Nähe der Vogtskuhle zum Aufschluss eines Kohlenflözes von "13 Hand Stärke" und Stollen aus dem Emschertal nach Nordosten. 1780 wurde eine Wasserkunst eingerichtet zur Wasserlösung. Kurz darauf hatte die Zeche die Arbeiten wahrscheinlich eingestellt.

1803 wurde die Mutung neu vergeben, nachdem die Zeche "20 Jahre verlassen war". Der neue Besitzer teufte 1828 einen Schurfschacht ab. 1840 meldete er die Berechtsame an. 1845 wurde die Mutung Tremonia erworben und die Zeche erhielt den neuen Namen Teichmühlenbaum. 1849 wurden die Felder Teichmühlenbaum I-IV verliehen. 1855 gründete sich die Bergbau-AG Tremonia. Sie übernahm 1856 die Mehrheit an der Zeche Teichmühlenbaum. Das Bergwerk wurde unter dem Namen Tremonia weitergeführt.

Tremonia teufte den ersten Tiefbauschacht von 1856 bis 1861 bis auf 176 m ab. Der Abbau im Nordfeld begann 1861. 1863 wurde die Genehmigung zur Seilfahrt erteilt. 1865 war der Eisenbahnanschluss fertiggestellt. 408 Bergleute förderten 51.013 t Kohle. Ein Wetterschacht wurde 1872 in Angriff genommen, er ging 1876 mit einer Gesamtteufe von 50 m in Betrieb. 1882 wurde eine Kohlenwäsche gebaut. Ab 1886 wurde auf Tremonia auch Schwefelkies gefördert. Der Abbau wurde 1897 aber wieder eingestellt. Wetterschacht 2 wurde von 1888 bis 1891 abgeteuft. 1890 brach Schacht 1 in 100-140 m Tiefe zusammen. Der Schacht war über 2 Monate nicht in Betrieb. Die anschließenden Instandhaltungsmaßnahmen dauerten bis 1891 an. Wetterschacht 2 übernahm zeitweise die Förderung.

1895 erwarb Tremonia ein Teilstück der Zeche Ver. Westphalia mit den beiden stillgelegten Schächten Westphalia 1 und 2. Westphalia 1 wurde verfüllt, Westphalia 2 zum einziehenden Schacht und für Bergeförderung umgebaut und 1905 wieder in Betrieb genommen. Ab 1913 wurde Westphalia 2 als reiner Wetterschacht genutzt. Ab 1921 wurde auf der 7. Sohle (686 m) eine Fahrdrahtlokomotive eingesetzt. 1926 begannen die Arbeiten am Wetterschacht Schönau im Südfeld, der 1928 in Betrieb genommen werden konnte. Die maximale Fördermenge erzielte Tremonia 1929. In dem Jahr förderten 1.360 Kumpel eine Gesamtmenge von 426.840 t Kohle. 1931 wurde Tremonia stillgelegt. Die Wetterschächte Westphalia 2 und Schönau wurden verfüllt. Die restliche Anlage blieb offen.

1941 pachtete die Versuchsgrubengesellschaft mbH die Anlage an, die das Bergwerk 1944 bis zu einer Tiefe von 352 m wieder zu Versuchszwecken in Betrieb nahm. 1960 wurde ein neues Fördergerüst errichtet, die Grube bis auf 640 m Teufe aufgewältigt und die Schächte 1 und 2 wieder in Betrieb genommen. 1983 arbeiteten 138 Bergleute im Bergwerk. Die Versuchsgrube Tremonia wurde 1996 stillgelegt. Das Bergwerk wurde 1997 ausgeraubt, die beiden Schächte verfüllt und die Fördergerüste abgerissen. Das Maschinenhaus von Schacht 2 an der Haldenstraße ist erhalten geblieben.

QUELLEN: Huske 2006, Wikipedia

TAGS: Die Zechen im östlichen Ruhrgebiet, Revier, Zeche Tremonia, Zechen Dortmund

FOTO: Zeche Tremonia, Schacht 2, Maschinenhaus (6.03.2022) © Christian Twehues

| Namen der Zeche | Gründung | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Belegschaft |

Max. Förderung |

Besonderheit |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Dickmüllerbaum (ab 1803) Teichmühlenbaum (bis 1855) Temonia (ab 1855) |

1855 | 1861 | 1931 |

2.142 (1920) |

426.840 t (1929) |

1886-1897: auch Schwefelkiesabbau .

1944-1996: Wiederinbetriebnahme als |

| Schacht | Adresse | GPS | Teufbeginn | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Teufe |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 |

Tremoniastraße 44137 Dortmund |

51.506130, 7.436071 | 1856 | 1861 | 1931 | 686 m |

| Wetterschacht |

Tremoniastraße 44137 Dortmund |

51.503441, 7.438469 | 1872 | 1876 | 1891 | 50 m |

| Wetterschacht 2 |

Tremoniastraße 44137 Dortmund |

51.505551, 7.436031 | 1888 | 1891 | 1931 | 418 m |

| Westphalia 1 |

Westfaliastraße 44147 Dortmund |

51.517140, 7.444976 | 1853 |

1895 von Ver. Westphalia übernommen |

1895 | 405 m |

| Westphalia 2 |

Westfaliastraße 44147 Dortmund |

51.517353, 7.444290 | 1854 |

1895 von Ver. Westphalia übernommen |

1931 | 502 m |

|

Wetterschacht Schönau |

Emil-Figge-Straße 39 44227 Dortmund |

51.495333, 7.432533 | 1926 | 1928 | 1931 | 127 m |

112. Zeche Louise Tiefbau

Die Ursprünge des Bergwerks Louise Tiefbau gehen bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts zurück. Erste Mutungen waren 1743 erteilt worden. 1752 wurde der Stollen aus dem Emschertal angesetzt. 1755 wurde das erste Kohlenflöz erreicht. 1763 wurde das Erbstollenrecht für Louise Erbstolln verliehen. Das Stollenbergwerk hatte nur eine Bauhöhe von 10 Lachter, also ca. 21 m. Es gab eine Reihe von Schächten, die auf den Erbstollen oder direkt auf die Flöze führten (s. Tabelle 'Schächte im Stollenabbau 1752-1855'). Mit dem Abteufen von Schacht Clausthal ging man 1843 in den Tiefbau über. Clausthal nahm 1844 die Förderung auf. Schacht Schulte wurde 1847-1849 in Kirchvörde errichtet. 1859 war Louise Tiefbau die größte Zeche im Ruhrgebiet. Sie förderte 542.591 Scheffel Kohle im Jahr oder 130.222 t bei einer Belegschaft von 552 Bergleuten. 1864 wurde die Anschlussbahn vom Schacht Clausthal zur Eisenbahn fertiggestellt. 1883 erreichte die Zeche ihre maximale Förderung mit 286.175 t und einer Belegschaft von 907 Bergleuten.

| Schacht | Teufbeginn | in Betrieb | genannt | Ortsangabe |

|---|---|---|---|---|

| Stollen aus dem Emschertal | 1752 | 1762 | an der Balkhofer Brücke | |

| Bauer | 1796 | |||

| Heide | 1800, 1820, 1825 | 1855, 1876 | auf dem Flöz | |

| Christina | 1805 | |||

| Hoffnung | 1810 | 1855 | auf dem Flöz | |

| Conrad | 1810 | |||

| Christoph | 1810 | |||

| Wasserschacht | 1815 | |||

| Georg | 1825, 1830 | 1855 | auf dem Flöz | |

| Johannes | 1830, 1840, 1841, 1843 | 1855 | auf dem Flöz | |

| Lichtloch 1-9 | 1855 | |||

| Lichtloch 10 | 1830, 1835, 1840, 1841, 1843 | 1855 | ||

| Hugo | 1835 | 1855 | auf dem Flöz | |

| Heinrich | 1835 | 1855 | auf dem Flöz | |

| Wilhelm | 1855 | auf dem Erbstollen | ||

| Feld | 1855 | auf dem Flöz |

Schacht Clausthal wurde bis 1888 auf 489 m abgeteuft, Schacht Schulte 1890 bis auf 470 m. 1908 stürzte Clausthal ein und wurde verfüllt. Der Betrieb wurde wegen des zu kleinen Grubenfeldes im selben Jahr eingestellt. Schacht Schulte, wie Clausthal mit einem Holzausbau versehen, wurde verfüllt, ausgemauert und neu abgeteuft. Der Schacht wurde dem Bergwerk Ver. Wiensdahlsbank übergeben, das ihn bis zur Stilllegung 1926 als Wetterschacht betrieb. Von den Tagesanlagen ist nur ein zweistöckiges Zechengebäude am Schacht Schulte in der Straße Louisenglück erhalten geblieben, das heute als Wohnhaus genutzt wird.

QUELLEN: Huske 2006, Wikipedia

TAGS: Industriekultur, Zechen Ruhrgebiet, Zeche Louise Tiefbau, Zechen in Dortmund

FOTO: Zechengebäude Louise Tiefbau (28.04.2021) © Christian Twehues

| Namen der Zeche | Gründung | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Belegschaft |

Max. Förderung |

Besonderheit |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Louise Erbstolln (ab 1763) Louise & Erbstolln (ab 1841) Louise Tiefbau (ab 1843) |

1763 | 1762 | 1908 |

1207 (1875) |

286.175 t (1883) |

1859: größtes Bergwerk im Ruhrgebiet: |

| Schacht | Adresse | GPS | Teufbeginn | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Teufe |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Clausthal |

Luisenhoffnung 44225 Dortmund |

51.480595, 7.436083 | 1843 | 1844 | 1908 | 489 m |

| Schulte |

Luisenglück 44225 Dortmund |

51.478608, 7.432088 | 1847 | 1848/49 |

1910 an Ver. Wiendahlsbank abgegeben, bis zur Stillegung 1926 als Wetterschacht in Betrieb |

470 m |

113. Zeche Wiendahlsbank

Schon 1768 wurde die Mutung auf die Wiendahlsbänke verliehen. Für 1771 und 1774 ist der Abbau in 2 Flözen belegt, das Wasser wurde durch den Johannes Erbstollen gelöst. 1798 war das Stollenbergwerk aktiv, danach nicht mehr erwähnt.

1836 wurde erneut das Längenfeld verliehen. 1842 arbeiteten 12 Bergleute im Bergwerk. 1850 konsolidierten die Felder zu Ver. Windahlsbank. 1853 übernahm das Bergwerk die Zeche Johannes Erbstollen und begann den seigeren Schacht Wilhelm an der Kruckeler Straße abzuteufen. Schacht Wilhelm und ein Wetterschacht nahmen 1858 die Förderung auf. Arbeiten an einem tonnlägigen Schacht werden für das Jahr 1866 berichtet, der Schacht danach aber nicht mehr erwähnt. 1872 wurde Schacht Friedrich direkt neben Schacht Wilhelm abgeteuft. 1873 wurden die Arbeiten in 130 m wegen starker Wasserzuflüsse eingestellt. Friedrich nahm ab der 2. Sohle die Förderung auf, Wilhelm wurde für die Wasserhaltung eingesetzt.1889 übernahm die Zeche Louise Tiefbau die Mehrheit an Ver. Wiendahlsbank und baute das Bergwerk großzügig aus. 1903 wurde Wetterschacht 2 neben Schacht Friedrich errichtet. 1907 wurde Schacht Wilhelm Förderschacht und Friedrich zum Wetterschacht. 1910 übernahm Ver. Wiendahlsbank einen Teil des Feldes der mittlerweile stillgelegte Zeche Louise Tiefbau mitsamt Schacht Schulte, der als Wetterschacht wieder in Betrieb genommen wurde. 1912 erreichte Schacht Wilhelm die Endteufe von 783 m. Die höchste Fördermenge erzielte Ver. Windahlsbank 1914 mit 339.769 t Kohle bei einer Belegschaft von 1.347 Mann. Die Zeche wurde 1924 nach Abbau der Fettkohlevorräte stillgelegt. Die Tagesanlagen wurden 1926 zurückgebaut. Das Verwaltungsgebäude an der Kruckeler Straße ist erhalten geblieben. Es wird heute als Wohnhaus genutzt.

QUELLEN: Huske 2006, Wikipedia

TAGS: Industrie, Bergwerk, Zeche Wiendahlsbank, Zechen Dortmund

FOTO: Zeche Wiendahlsbank, Verwaltungsgebäude (5.03.2022) © Christian Twehues

| Namen der Zeche | Gründung | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Belegschaft |

Max. Förderung |

Besonderheit |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Wiendahlsbank (bis 1850) Ver. Wiendahlsbank (ab 1850) |

1850 | 1858 | 1924 |

2.138 (1922) |

339.769 t (1914) |

Feld Wiehndahlsbank bereits 1768 |

| Schacht | Adresse | GPS | Teufbeginn | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Teufe |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Seigerer Schacht Wilhelm |

Kruckeler Str. 264 44227 Dortmund |

51.457277, 7.413219 | 1853 | 1858 | 1924 | 783 m |

| Wetterschacht 1 |

Kruckeler Str. 255-268 44227 Dortmund |

51.456020, 7.414248 | 1858 | 1858 | - | - |

| tonnlägiger Schacht | - | - | 1866 | - | - | - |

| Friedrich |

Bunte Bank 2A 44227 Dortmund |

51.456732, 7.413697 | 1872 | 1873 | 1924 | 658 m |

| Wetterschacht 2 |

Bunte Bank 2A 44227 Dortmund |

51.456732, 7.413697 | 1903 | - | - | - |

| Schulte |

Luisenglück 44225 Dortmund |

51.478608, 7.432088 | 1847 |

1910 von Louise Tiefbau übernommen |

1924 | 470 m |

114. Zeche Admiral

Die Zeche Admiral entstand 1910 in Dortmund-Wellinghofen durch Konsolidierung der Felder Niederhofen I-IV, Nicloaus I und Victoria. Die Arbeiten an einem Förder- und einem Wetterschacht begannen im selben Jahr. 1912 wurde Admiral an die Eisenbahn angeschlossen und mit 368 Mitarbeitern in Betrieb genommen. Die Endteufe von 219 m erreichte das Bergwerk schon 1914. 1920 wurden weitere Felder dazu gekauft. Die Zeche Admiral erzielte 1922 die maximale Fördermenge von 148.711 t mit einer Belegschaft von 1.249 Bergleuten.

Admiral stellte 1923 im Rahmen der Ruhrbesetzung die Förderung ein. Das Bergwerk wurde 1925 von der Rheinischen Stahlwerke AG aufgekauft und aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit stillgelegt. Die Tagesanlagen wurden weitestgehend abgerissen, die Schächte verfüllt. Maschinenhaus, Maschinenhalle und Markenstube am Limburger Postweg sind erhalten geblieben.

QUELLEN: Huske 2006, Wikipedia

TAGS: Zechen Ruhrgebiet, Bergbau, Zeche Admiral, Zechen in Dortmund

FOTO: Zeche Admiral, Maschinenhalle (6.03.2022) © Christian Twehues

| Namen der Zeche | Gründung | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Belegschaft |

Max. Förderung |

Besonderheit |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Admiral (ab 1910) |

1910 | 1912 | 1925 |

1.249 (1922) |

148.171 t (1922) |

1925 stillgelegt wegen Unwirtschaftlichkeit. |

| Schacht | Adresse | GPS | Teufbeginn | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Teufe |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Förderschacht |

Zum Ihnedieck 12 44265 Dortmund |

51.468738, 7.498896 | 1910 | 1912 | 1925 | 219 m |

| Wetterschacht |

Zum Ihnedieck 18 44265 Dortmund |

51.468095, 7.498817 | 1910 | 1912 | 1925 | 35 m |

115. Zeche Am Busch

Bereits im 14. Jahrhundert wurde in Dortmund im Bereich des heutigen Westfalenparks erste Kohle gefunden. Im 15. Jahrhundert gab es hier eine Kohlengräberei. 1768 nahm Freiherr Andreas von Hövel eine Acke in Betrieb. Das Mundloch des Stollens befand sich nördlich der Emscher. Der Stollen lag in einer Tiefe von 12 m und reichte über eine Länge von 420 m Richtung Norden bis zur Mergelgrenze. Eine Reihe von Lichtschächten waren auf den Stollen abgeteuft. Ende des 18. Jahrhunderts waren die Kohlevorräte des Stollens abgebaut und das Bergwerk wurde stillgelegt.

1811 wurde die Zeche Am Busch wieder in Betrieb genommen. 1812 teufte man den Schacht Christine bis auf 29 m ab. Es war der erste Schacht im Ruhrgebiet, der die Mergelschicht durchteufte. Ein Pferdegöpel sorgte für die Förderung. 1813 wurde 50 m südöstlich von Christine ein Kunst- und Wasserhaltungsschacht errichtet. Schacht Christine nahm im selben Jahr die Förderung auf.

1813 verhinderte Am Busch per Gerichtsurteil den Tiefbau der benachbarten Zeche Brautkammer, da auf der Zeche Am Busch bereits erhebliche Investitionen in einen Kunstschacht und eine zweckmäßige Dampfmaschine getätigt worden waren. 1814 ordnete das Bergamt Wetter die Konsolidierung der Zechen Sonnenblick, Am Busch, Brautkammer und Sümpfgen zu einem Haupttiefbau an. Als Begründung wurde angegeben, dass die genannten Zechen bereits im Unterwerksbau unter den Stollensohlen förderten und einzeln die kostspielige Wasserlösung von Hand betrieben. Das neue Verbundbergwerk wurde 1815 unter dem Namen Friedrich Wilhelm gegründet. Die Zeche Brautkammer, die 1647 als älteste namentlich bekannte Dortmunder Zeche urkundlich erwähnt ist, wurde stillgelegt. Die Förderung des Felds Brautkammer wurde auf Schacht Christine konzentriert. Der Kunstschacht erhielt den Namen Wilhelm. 1816 wurde die Dampfmaschine am Kunstschacht Wilhelm in Betrieb genommen. Ein Jahr später erreichte Schacht Wilhelm die Endteufe von 49 m. Von 1819 bis 1820 wurde 90 m nördlich von Schacht Christine der Mergelschacht abgeteuft. Christine wurde 1823 bis auf 65 m tiefer geteuft. 1826 waren die Kohlevorräte des Baufelds Am Busch abgebaut. Die Schächte Wilhelm, Christine und der Mergelschacht wurden 1826 stillgelegt. Am Standort von Schacht Christine im Westfalenpark erinnert heute ein Nachbau des Pferdegöpels an die frühen Bergbauaktivitäten in Dortmund. Das Bergwerk Friedrich Wilhelm war noch bis 1903 aktiv, wurde dann aber wegen Unrentabilität stillgelegt. Die Berechtsame wurden 1918 an die Zeche Tremonia verkauft.

QUELLEN: Huske 2006, Wikipedia

TAGS: Industriekultur, Bergbau, Zeche Am Busch, Zechen Dortmund

FOTO: Zeche am Busch, Schacht Christine (10.04.2022) © Christian Twehues

| Namen der Zeche | Gründung | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Belegschaft |

Max. Förderung |

Besonderheit |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Am Busch (ab 1811) Friedrich Wilhelm (ab 1815) |

1811 | 1813 | 1826 | - |

6.066 t (1820) |

14. Jhdt.: Kohlefunde in diesem Gebiet. 15. Jhdt: Kohlengräberei . 18. Jhdt. Stollenbetrieb .

1812: Erster Schacht im Ruhrgebiet, |

| Schacht | Adresse | GPS | Teufbeginn | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Teufe |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Christine |

An d. Buschmühle 100 44139 Dortmund |

51.493600, 7.479021 | 1812 | 1813 | 1826 | 65 m |

| Kunstschacht Wilhelm |

An d. Buschmühle 44139 Dortmund |

51.493279, 7.479548 | 1813 | 1820 | 1826 | 49 m |

| Mergelschacht |

An d. Buschmühle 44139 Dortmund |

51.494411, 7.478998 | 1819 | 1820 | 1826 | - |

116. Zeche Freie Vogel und Unverhofft

Die Mutungen Freye Vogel und Unverhofft wurden bereits 1782 bzw. 1784 in Dortmund vergeben. Es kam aber nicht zur Förderung und die Abbaurechte erloschen später wieder.

1829 wurde ein Schurfschacht abgeteuft und die Gewerkschaft Unverhofft und Freie Vogel gegründet. 1842 wurde die Mutung für das Flöz Freie Vogel & Unverhofft verliehen, das im Schacht Wilhelm der Zeche Hellenbank in 107 m erbohrt worden war. 1843 wurde der alte Schacht Wilhelm tiefer abgeteuft und 150 m nördlich von Wilhelm der Kunstschacht Conrad errichtet. 1844 erreichte Schacht Conrad das Karbon in 24 m Tiefe und nahm die Förderung auf. 1845 wurde eine Dampfmaschine für die Wasserhaltung in Betrieb genommen. Conrad erreichte 1847 die Endteufe von 126 m. Schacht 1 wurde von 1850 bis 1853 gebaut. Ein Jahr später wurde der alte Schacht Wilhelm abgeworfen. Freie Vogel und Unverhofft förderte von 1853 bis 1898 für den Hörder Verein mehr als 20.000 t Kohleneisenstein pro Jahr. 1874 waren die besseren Kohlevorräte erschöpft, Schacht 1 erreichte eine Gesamtteufe von 487 m und wurde zum tiefsten Schacht im Ruhrgebiet. Er erhielt 1897 ein eisernes Fördergerüst.

1893 erwarb Freie Vogel & Unverhofft die Kuxenmehrheit von Landwehr & Mühlenberg. Ab 1900 verlagerte sich der Abbau in das Baufeld von Landwehr & Mühlenberg. 1905 wurde Schacht 2 im neuen Westfeld neben Schacht 1 abgeteuft. Er nahm 1907 die Förderung auf. Die höchste Jahresleistung erzielte Freie Vogel & Unverhofft 1914 mit 395.837 t Kohle bei einer Belegschaft von 1.558 Mann. Das Bergwerk wurde 1925 aufgrund der schlechten Wirtschaftslage stillgelegt. Das Fördergerüst von Schacht 1 wurde 1949 gesprengt. Die Markenkontrolle, eine Werkstatt und zwei Bürohäuser der ehemaligen Zeche Freie Vogel & Unverhofft sind bis heute erhalten geblieben.

QUELLEN: Huske 2006, Wikipedia

TAGS: Industriekultur, Steinkohle, Zeche Freie Vogel und Unverhofft, Zechen in Dortmund

FOTO: Zeche Freie Vogel und Unverhofft, Markenkontrolle (6.03.2022) © Christian Twehues

| Namen der Zeche | Gründung | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Belegschaft |

Max. Förderung |

Besonderheit |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Freye Vogel (1782) Unverhofft (1784) Unverhofft und Freie Vogel (ab 1829) Freie Vogel & Unverhofft (ab 1846) |

1829 | 1844 | 1925 |

1.558 (1914) |

395.837 t (1914) |

1853-1898: Kohleneisensteinabbau für

1874: mit 487 m Teufe tiefster |

| Schacht | Adresse | GPS | Teufbeginn | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Teufe |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Alter Schacht (Wilhelm) |

- | - |

vor 1836 durch Hellenbank |

ab 1843 durch Freie Vogel & Unverhofft genutzt |

1854 | - |

|

Kunstschacht Conrad |

Lissaboner Allee 33-35 44269 Dortmund |

51.496092, 7.526943 | 1843 | 1844 | vor 1921 | 126 m |

| 1 |

Freie-Vogel-Straße 5 44263 Dortmund |

51.494355, 7.521112 | 1850 | 1853 | 1925 | 556 m |

| Hilfsfahrungsschacht | - | - | 1883 | - | 1912 | 85 m |

| Suchschacht | - | - | 1897 | - | 1898 | 68 m |

| 2 |

Freie-Vogel-Straße 7 B 44263 Dortmund |

51.495072, 7.520846 | 1905 | 1907 | 1925 | 483 m |

|

Wetterschacht Kipsburg |

Bunzlaustraße 82 44263 Dortmund |

51.496845, 7.505852 | 1911 | 1911 | 1925 | 65 m |

| Wetterschacht |

Freie-Vogel-Straße 44263 Dortmund |

51.495251, 7.520500 | 1918 | 1920 | 1925 | 226 m |

117. Zeche Vereinigte Bickefeld Tiefbau

Das Stollenbergwerk Bickefeld in Dortmund-Hörde war schon 1734 in Betrieb. Es war 1755 und 1756 die größte Grube im Amt Hörde mit 15 Beschäftigten. Der Abbau ging ab 1763 zu Ende, ab 1771 war die Berechtsame wieder bergfrei.

1777 wurde die Mutung erneut verliehen. Ein Stollen wurde von der Emscher unterhalb des Hellenbänker Stollens nach Süden aufgefahren. 1796 war der Stollen nicht mehr aktiv. 1802 konsolidierte Bickefeld zu Bickefeld & Verlohrne Holz. Das neue Bergwerk sollte aber erst in Betrieb genommen werden, wenn eine tiefere Lösung des Wassers durch den Clarenberger Stollen gewährleistet ist.

1830 konsolidierten die Felder von Bickefeld & Verlohrne Holz mit weiteren Baufeldern zu Vereinigte Bickefeld Tiefbau. Nach Genehmigung des Tiefbaus durch das Oberbergamt nahm Ver. Bickefeld Tiefbau 1832 den Betrieb auf und teufte einen seigeren Kunstschacht ab. Dieser ging 1833 auf der 1. Sohle in 52 m in Förderung. Eine Dampfmaschine sorgte für Wasserhaltung und Förderung. 1836 wird der Zustand des Betriebs vom Märkischen Bergamt als schlecht beurteilt. Als eine der ersten Zechen im Ruhrgebiet begann Ver. Bickefeld Tiefbau 1837 mit der Koksproduktion.

1847 wurde Schacht 1 abgeteuft. Er ging 1849 in Betrieb. Der Kunstschacht wurde daraufhin zum Wetterschacht umgewidmet. Schacht 2 (Martin) wurde von 1867 bis 1869 gebaut. Der Schacht erreichte 1887 eine Endteufe von 553 m. 1873 soff das Westfeld ab und wurde aufgegeben. Erst 1893 wurde das Westfeld wieder aufgeschlossen. Diese Maßnahme erwies sich aber als so teuer und unrentabel, dass das Bergwerk in Liquiditätsprobleme geriet und 1904 von der Zeche Graf Bismarck übernommen und stillgelegt wurde. Die meisten Tagesanlagen wurden abgerissen, die Schächte verfüllt. Am Standort von Schacht Martin sind das Maschinenhaus und ein paar Betriebsgebäude erhalten geblieben.

QUELLEN: Huske 2006, Wikipedia

TAGS: Zechen im Ruhrgebiet, Ruhrpott, Zeche Vereinigte Bickefeld Tiefbau, Zechen Dortmund

FOTO: Zeche Vereinigte Bickefeld Tiefbau (6.03.2022) © Christian Twehues

| Namen der Zeche | Gründung | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Belegschaft |

Max. Förderung |

Besonderheit |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Bickefeld & Verlohrne Holz (1830) Ver. Bickefeld Tiefbau (ab 1833) |

1831 | 1833 | 1904 |

959 (1903) |

174.354 t (1903) |

1837: Beginn der Koksproduktion als

1852: Erste Bohrversuche mit |

| Schacht | Adresse | GPS | Teufbeginn | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Teufe |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Seigerer Kunstschacht |

Phoenixseestraße 25 44263 Dortmund |

51.487207, 7.515035 | 1832 | 1833 | 1904 | 209 m |

| Adolph | - | - | vor 1840 | 1840 | vor 1845 | - |

| 1 (Lichtloch Nr. IV) |

Phoenixseestraße 19 44263 Dortmund |

51.487004, 7.515288 | 1847 | 1849 | 1904 | 341 m |

| 2 (Martin) |

Bickefeldstraße 10-18 44269 Dortmund |

51.489385, 7.542716 | 1867 | 1869 | 1904 | 553 m |

| Wetterschacht |

Stuckmannshof 30 44269 Dortmund |

51.482591, 7.544924 | 1868 | vor 1890 | 1904 | 140 m |

|

tonnlägiger Wetterschacht |

Steinbruchstraße 44269 Dortmund |

51.486900, 7.538296 | 1871 | 1871 | 1904 | 140 m |

118. Zeche Gneisenau

Die Zeche Gneisenau in Derne förderte von 1886 bis 1985 Steinkohle. Die Kokerei auf dem Gelände der Zeche wurde 4 Jahre später stillgelegt. Schacht 4 wurde noch bis 1999 als Befahrungsschacht für die zentrale Wasserhaltung genutzt. Heute befindet sich ein Einzelhandelszentrum auf dem Gelände der ehemaligen Zeche und Kokerei. Die beiden Fördergerüste wurden als Industriedenkmal erhalten. Neben dem frei stehenden Doppelbock Fördergerüst aus dem Jahr 1933 (Schacht 4) befindet sich ein Tomson Fördergerüst, das auf dem Dach der Maschinenhalle aufgesetzt ist. Es wurde 1886 vom Ingenieur Eugen Tomson gebaut und war eine Weiterentwicklung der bis dahin üblichen Englischen Böcke. Der Tomson Bock der Zeche Gneisenau ist das letzte erhaltene Fördergerüst seiner Art und das älteste Stahlfördergerüst im Ruhrgebiet.

QUELLEN: Huske 2006, Wikipedia

TAGS: Die Zechen im östlichen Ruhrgebiet, Ruhrpott, Zeche Gneisenau, Zechen Derne, Fördergerüst

FOTO: Zeche Gneisenau 2/4 (13.07.2019) © Christian Twehues

ZECHENSIEDLUNG: Müsersiedlung, Siedlung Am Kanal

| Namen der Zeche | Gründung | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Belegschaft |

Max. Förderung |

Besonderheit |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Union (ab 1855) Gneisenau (ab 1874) |

1874 | 1886 | 1985 |

7.406 (1965) |

4.214.538 t (1974) |

1970: größtes Bergwerk im Ruhrgebiet |

| Schacht | Adresse | GPS | Teufbeginn | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Teufe |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 |

Gneisenauallee 44329 Dortmund |

51.566805, 7.523559 | 1873 | 1886 | 1938 | 443 m |

| 2 |

Gneisenauallee 44329 Dortmund |

51.567166, 7.523532 | 1883 | 1887 | 1985 | 383 m |

| 3 |

Gneisenauallee 44329 Dortmund |

51.566311, 7.523379 | 1901 | 1903 | 1985 | 507 m |

| 4 (Zentralförderschacht) |

Gneisenauallee 44329 Dortmund |

51.567090, 7.525386 | 1930 | 1934 | 1985 | 990 m |

|

Scharnhorst 2 (erster Schacht) |

Zeche Scharnhorst 44328 Dortmund |

51.541027, 7.521799 | 1872 |

1931 von Scharnhorst übernommen |

1975 | 507 m |

|

Scharnhorst 1 (neuer Schacht) |

Zeche Scharnhorst 44328 Dortmund |

51.541133, 7.522942 | 1897 |

1931 von Scharnhorst übernommen |

1975 | 480 m |

| Wetterschacht Grevel |

Rote Fuhr 44329 Dortmund |

51.568283, 7.554876 | 1925 |

1931 von Preußen übernommen |

1985 | 443 m |

| Kurl 1 |

Husener Straße 44319 Dortmund |

51.559767, 7.594343 | 1855 |

1938 von Kurl verfüllt übernommen |

1978 | 309 m |

| Kurl 2 |

Husener Straße 44319 Dortmund |

51.559600, 7.593960 | 1855 |

1938 von Kurl abgedeckt übernommen |

1978 | 309 m |

| Preußen II, 1 |

Preußenstraße 44532 Lünen |

51.593072, 7.546925 | 1873 |

1942 stillgelegt und abgedeckt von Preußen übernommen |

1970 | 700 m |

| Preußen II, 2 |

Preußenstraße 44532 Lünen |

51.592744, 7.546253 | 1897 |

1942 stillgelegt und abgedeckt von Preußen übernommen |

1970 | 558 m |

| Kurl 3 |

Dammstraße 44532 Lünen |

51.590560, 7.578206 | 1962 | 1967 |

1985 an Haus Aden abgegeben; 1998 stillgelegt |

1.290 m |

| Victoria 1 |

Zwolle Allee 44534 Lünen |

51.616726, 7.540425 | 1907 |

1963 von Victoria übernommen |

1985 an Haus Aden abgegeben; 1991stillgelegt |

1.149 m |

| Victoria 2 |

Zwolle Allee 44534 Lünen |

51.617061, 7.541303 | 1908 |

1963 von Victoria übernommen |

1985 an Haus Aden abgegeben; 1991stillgelegt |

1.149 m |

| Victoria 3 (Preußen I, 1) |

Zum Gewerbepark 44532 Lünen |

51.588972, 7.512980 | 1873 |

1963 von Victoria übernommen |

1979 | 839 m |

| Victoria 4 (Preußen I, 2) |

Zum Gewerbepark 44532 Lünen |

51.588404, 7.512588 | 1892 |

1963 von Victoria übernommen |

1979 | 839 m |

| Kurl 4 (Wetterschacht) |

Lanstroper Straße 44329 Dortmund |

51.578141, 7.591290 | 1969 | 1972 | 1982 | 583 m |

119. Zeche Preußen

1873 wurde die Zeche Gustav Adolph in Dortmund-Derne gegründet und Schacht Gustav Adolph abgeteuft. 1874 wurde das Bergwerk in Nordsee umbenannt. 1875 wurden die Teufarbeiten aufgrund eines Wassereinbruchs in 275 m eingestellt. Das Bergwerk konsolidierte mit der Zeche Bertha Wilhelmine zu Ver. Nordsee. 1878 kam es auch im Schacht Bertha Wilhelmine in 234 m Tiefe zu einem Wassereinbruch. Beide Schächte wurden aufgegeben. 1887 wechselte der Besitzer und die Zeche wurde in Preußen umfirmiert. Schacht Gustav Adolph wurde erst in Prinz Heinrich, später in Preußen I,1 umbenannt. Schacht Bertha Wilhelmine wurde in Prinz Wilhelm und 1891 in Preußen II/1 umbenannt. Unter neuem Besitzer wurden die Abteufarbeiten wieder aufgenommen. Das Karbon wurde in 347 m Teufe erreicht, die 1. Sohle in 439 m, die zweite Sohle in 549 m eingerichtet.

Das Bergwerk Preußen nahm 1895 die Förderung auf. Beide Schachtanlagen I und II erhielten in den Jahren 1892-1906 jeweils einen zweiten Schacht. 1902 wurde auf Schacht II/2 die erste elektrische Drehstromfördermaschine im Ruhrgebiet eingesetzt. 1925 wurde in Dortmund-Scharmhorst der Wetterschacht Grevel abgeteuft. Der Stahlbetonförderturm wurde mit Ziegeln verkleidet und mit einem Dach versehen. Seine Lage "an der Roten Fuhr" hat ihm einen Zweitnamen beschert: Luftschacht Rote Fuhr. Der Förderturm steht seit 1989 unter Denkmalschutz und wurde zu einem Schulungs- und Bildungszentrum umgebaut. Die Zeche Preußen wurde 1929 stillgelegt, die Schächte abgedeckt. Wetterschacht Grevel ging 1931 zur Zeche Gneisenau. Das Feld Preußen wurde aufgeteilt. Der nördliche Teil mit der Schachtanlage I ging 1940 zu Victoria, der südliche Teil des Baufeldes mit der Schachtanlage Preußen II ging 1942 zu Gneisenau.

QUELLEN: Huske 2006, Wikipedia

TAGS: Zechen Ruhrgebiet, Ruhrpott, Zeche Preußen, Zechen in Derne, Förderturm

FOTO: Zeche Preußen, Wetterschacht Grevel (2.01.2021) © Christian Twehues

ZECHENSIEDLUNG: Siedlung Ziethenstraße, Siedlung Am Kanal

| Namen der Zeche | Gründung | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Belegschaft |

Max. Förderung |

Besonderheit |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Gustav Adolph (ab 1873) Nordsee (ab 1874) Ver. Nordsee (ab 1875) Preußen (ab 1887) |

1873 | 1895 | 1929 |

3.258 (1920) |

771.858 t (1913) |

1902: Schacht II/2: erste elektrische |

| Schacht | Adresse | GPS | Teufbeginn | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Teufe |

|---|---|---|---|---|---|---|

| I/1 (Gustav Adolph) |

Zum Gewerbepark 44532 Lünen |

51.588972, 7.512980 | 1873 | 1895 |

1926 stillgelegt; 1940 an Victoria abgegeben |

620 m |

| I/2 |

Zum Gewerbepark 44532 Lünen |

51.588404, 7.512588 | 1892 | 1895 |

1926 stillgelegt; 1940 an Victoria abgegeben |

620 m |

| II/1 (Bertha Wilhelmine) |

Preußenstraße 44532 Lünen |

51.593072, 7.546925 | 1873 |

1875 von Bertha Wilhelmine übernommen |

1929 stillgelegt; 1942 an Gneisenau abgegeben |

690 m |

| II/2 |

Preußenstraße 44532 Lünen |

51.592744, 7.546253 | 1897 | 1906 |

1929 stillgelegt; 1942 an Gneisenau abgegeben |

642 m |

| Wetterschacht Grevel |

Rote Fuhr 44329 Dortmund |

51.568283, 7.554876 | 1925 | 1927 |

1931 an Gneisenau abgegeben |

443 m |

120. Zeche Hörder Kohlenwerk

1854 wurde bei Mutungsbohrungen in Dortmund-Neuasseln in ca. 70 m Tiefe Kohle gefunden. 1855 wurden die Zeche Schleswig gegründet und zwei Schächte abgeteuft. Sie gingen 1859 in Betrieb. Das Bergwerk Schleswig konsolidierte 1859 mit weiteren Baufeldern (u. a. dem Feld Holstein) zur Zeche Hörder Kohlenwerk. Im selben Jahr wurde die erste Seilfahrt im Ruhrgebiet eingerichtet. 1860 wurde ein Solbad in Betrieb genommen, das bis zur Stilllegung der Zeche im Jahr 1925 aktiv war. 1874 wurde Schacht Holstein 1 im Ostfeld, ca. 1,8 km östlich von Schleswig abgeteuft. 1887 erreichte das Bergwerk seine maximale Erzfördermenge von 136.231 Tonnen Eisenstein. Der Erzabbau wurde 1912 eingestellt.

1889 kam es auf der Zeche Schleswig zu blutigen Zwischenfällen. Im Rahmen von Bergarbeiterstreiks am 9. Mai 1889 hatte die Belegschaft der Zeche Schleswig die Arbeit niedergelegt. Anschläge auf den Schacht und auf das Kesselhaus der Zeche durch Unbeteiligte konnte durch das beherzte Eingreifen von Belegschaftsangehörigen verhindert werden. Soldaten wurden eingesetzt und in der Nacht kehrten wieder Ruhe und Ordnung ein. Zum Schichtbeginn um 6 Uhr kam es aber zu einer unruhigen Situation. Als auch nach mehrmaliger Aufforderung die Ansammlung sich nicht auflöste, schossen die Soldaten in die Menge. Drei Menschen starben, sechs wurden schwer verletzt. Im Nachgang zu den Unruhen wurden acht Teilnehmer der Aufstände zu langen Freiheitsstrafen verurteilt.

1892 erhielt Holstein ein eisernes Fördergerüst. 1893-1894 wurde ein Wetterschacht für Holstein gebaut. 1904-1908 wurde der Schacht Holstein 2 abgeteuft. Die Schachtanlage Schleswig 1/2 wurde 1925 stillgelegt und 1926 abgebrochen. 1928 wurde Holstein 1/2 stillgelegt. Von den Tagesanlagen der Anlage Schleswig sind die Markenkontrolle am Werkseingang und das Sole-Badehaus, beide am Neuhammerweg erhalten. Von Holstein 1/2 blieb das Torhaus (Markenkontrolle) an der Donnerstraße Ecke Briefsweg erhalten, heute ein Wohnhaus.

QUELLEN: Huske 2006, Wikipedia (Hörder Kohlenwerk), Wikipedia (Schleswig)

TAGS: Industrie, Die Zechen im östlichen Ruhrgebiet, Zeche Hörder Kohlenwerk, Zechen in Dortmund

FOTO: Zeche Hörder Kohlenwerk, Schacht Schleswig, Markenkontrolle (28.04.2021) © Christian Twehues

| Namen der Zeche | Gründung | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Belegschaft |

Max. Förderung |

Besonderheit |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Schleswig (ab 1855) Hörder Kohlenwerk (ab 1859) Ver. Hörder Kohlenwerk (ab 1914) |

1855 | 1859 | 1928 |

2.868 (1920) |

627.581 t (1913) |

1859: Erste Zeche mit Seilfahrt im Ruhrgebiet. 1860-1925: Solbad in Betrieb. |

| Schacht | Adresse | GPS | Teufbeginn | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Teufe |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Schleswig 1 |

Neuhammerweg 44309 Dortmund |

51.516711, 7.567872 | 1855 | 1859 | 1925 | 559 m |

| Schleswig 2 |

Neuhammerweg 44309 Dortmund |

51.516861, 7.568300 | 1855 | 1859 | 1925 | 559 m |

| 3 (Wasserhaltungsschacht) |

Briefsweg 44319 Dortmund |

- | 1872 | 1873 | 1928 | 400 m |

| Holstein 1 |

Briefsweg 44319 Dortmund |

51.525963, 7.589609 | 1874 | 1877 | 1928 | 411 m |

| Wetterschacht Holstein |

Briefsweg 44319 Dortmund |

51.525695, 7.589205 | 1893 | 1894 | 1927 | 155 m |

| Holstein 2 |

Briefsweg 44319 Dortmund |

51.525316, 7.589908 | 1904 | 1908 | 1928 | 521 m |

Zechen in Lünen

121. Zeche Minister Achenbach

Die Zeche Minister Achenbach war ein Kohlenbergwerk in Lünen, das zu seiner Blütezeit auf 7 Schächten 6.615 Mitarbeiter beschäftigte und 2,75 Mio. Tonnen Kohle pro Jahr förderte. Es war von 1877 bis 1992 aktiv. Nach seiner Schließung wurden die Schächte verfüllt und die Gebäude über Tage bis auf wenige Ausnahmen abgerissen.

Auf dem Gelände von Schacht 4 wurde 1995 das Technologiezentrum Lünen (Lüntec) gebaut. Auf das Fördergerüst des Schachts 4 setzte man nach Plänen des Designers Luigi Colani in 35 m Höhe eine Business Lounge. Das Colani-Ufo oder auch Colani-Ei symbolisiert den Strukturwandel des Ruhrgebiets. Die Zeche ist heute Bestandteil der Route Industriekultur.

QUELLEN: Huske 2006, Wikipedia (Zeche), Wikipedia (Colani-Ufo)

TAGS: Steinkohle, Ruhrpott, Zeche Minister Achenbach, Zechen Lünen, Fördergerüst

FOTO: Zeche Minister Achenbach, Schacht 4 (12.07.2020) © Christian Twehues

| Namen der Zeche | Gründung | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Belegschaft |

Max. Förderung |

Besonderheit |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Minister Achenbach (ab 1877) Ver. Minister Achenbach (ab 1948) |

1877 | 1900 | 1992 |

6.615 (1955) |

2.745.029 t (1982) |

1995: Fördergerüst von Schacht 4 wird |

| Schacht | Adresse | GPS | Teufbeginn | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Teufe |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 |

Zechenstraße 44536 Lünen |

51.592592, 7.431456 | 1897 | 1900 | 1992 | 999 m |

| 2 (Wetterschacht) |

Zechenstraße 44536 Lünen |

51.592533, 7.430370 | 1899 | 1903 | 1992 | 999 m |

| 3 (Carl Haarmann 3) |

Zechenplatz 44536 Lünen |

51.593588, 7.458177 | 1909 | 1914 | 1968 | 648 m |

| 4 (Carl Haarmann 4) |

Am Brambusch 44536 Lünen |

51.604657, 7.453073 | 1919 | 1924 | 1968 | 1.012 m |

| 5 (Wetterschacht) |

Am Wetterschacht 44534 Lünen |

51.634053, 7.502944 | 1942 | 1954 | 1966 | 801 m |

| 6 (Friedrich Müller) |

Brunnenstraße 44536 Lünen |

51.613683, 7.477603 | 1957 | 1961 | 1977 | 835 m |

| 7 (Wetterschacht) |

Königsheide 44359 Dortmund |

51.589875, 7.409556 | 1960 | 1962 | 1992 | 990 m |

| Ickern 3 |

Zum Schacht 45731 Waltrop |

51.606673, 7.389997 | 1938 |

1973 von Victor-Ickern übernommen |

1988 | 865 m |

| Ickern 4 |

Viktorstraße 45731 Waltrop |

51.608014, 7.376796 | 1949 |

1973 von Victor-Ickern übernommen |

1990 | 552 m |

Zechen in Bergkamen

122. Zeche Haus Aden

Die Baufelder Haus Aden IV-VIII wurden bereits 1875 verliehen. Die Zeche Haus Aden entstand 1911 durch Teilung der Berechtsame in Haus Aden und Haus Aden Fortsetzung. Die Abteufarbeiten am ersten Schacht (Schacht 2) begannen erst 1938. Ein Jahr später folgte der zweite Schacht (Schacht 1). Das Karbon wurde in einer Tiefe von 456 m erreicht. Die Zeche ging 1943 in Förderung, 1956 wurde Wetterschacht 3 abgeteuft. 1974 wurde die Zeche Grimberg 3/4 übernommen, die 1945 als eigene Zeche vom Bergwerk Monopol abgespalten worden war. 1985 wurden die Schächte Victoria 1/2 und Kurl 3 von der stillgelegten Zeche Gneisenau übernommen. 1989 wurde auf Grimberg 3 die Mausegatt Sohle in 1.589 m Teufe angesetzt. Der Schacht erreichte eine Endteufe von 1.635 m. Damit war Grimberg 3 der tiefste Schacht Europas. Er wurde 1997 vom Nordschacht des Bergwerks Saar in Ensdorf, Saarland abgelöst, der eine Endteufe von 1.751 m erreichte.

1993 fusionierte Haus Aden mit der Zeche Monopol zum Verbundbergwerk Haus Aden/Monopol. 1998 erfolgte dann der Verbund mit Heinrich Robert zum Bergwerk Ost. Die Schächte der Zeche Haus Aden wurden bis 2001 stillgelegt. Von den Anlagen ist heute noch der Förderturm über Schacht 2 erhalten. Kurz nach den Fotoaufnahmen wurde im März 2021 begonnen, das Fördergerüst zurückzubauen. Meine Fotoreihe aus dem Januar 2021 zeigt noch die vier roten Seilscheiben inkl. Seilführung.

QUELLEN: Huske 2006, Wikipedia

TAGS: Industrie, Zechen Ruhrgebiet, Zeche Haus Aden, Zechen Bergkamen, Fördergerüst

FOTO: Zeche Haus Aden, Schacht 2 (3.01.2021) © Christian Twehues

BERGEHALDE: Halde Großes Holz

| Namen der Zeche | Gründung | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Belegschaft |

Max. Förderung |

Besonderheit |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Haus Aden (ab1911) Haus Aden/Grimberg (ab 1970) Haus Aden (ab 1974) Haus Aden/Monopol (ab 1993) Bergwerk Ost (ab1998) |

1911 | 1943 | 2001 |

7.529 (1985) |

3.901.575 t (1986) |

1974: Haus Aden übernimmt Schacht

1989: Haus Aden erreicht im Schacht |

| Schacht | Adresse | GPS | Teufbeginn | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Teufe |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2 |

Rotherbachstraße 59192 Bergkamen |

51.618598, 7.581228 | 1938 | 1943 |

2001; weiter offen für Wasserhaltung |

1.003 m |

| 1 |

Rotherbachstraße 59192 Bergkamen |

51.619085, 7.582739 | 1939 | 1943 | 2000 | 1.003 m |

| 5 (Wetterschacht 3) |

Königslandwehr 59192 Bergkamen |

51.629280, 7.594216 | 1956 | 1959 | 1994 | 745 m |

| Grimberg 3 |

Schulstraße 59192 Bergkamen |

51.611312, 7.612512 | 1923 |

1974 von Grimberg 3/4 übernommen |

1994 | 1.635 m |

| Grimberg 4 |

Schulstraße 59192 Bergkamen |

51.610451, 7.612135 | 1934 |

1974 von Grimberg 3/4 übernommen |

1994 | 1.096 m |

|

6 (Wetterschacht Langern) |

Am Sunderbach 59368 Werne |

51.645066, 7.552420 | 1979 | 1983 | 1998 | 1.388 m |

| 7 (Romberg) |

Am Gerlingbach 59368 Werne |

51.650181, 7.572179 | 1983 | 1986 | 1998 | 1.005 m |

| Victoria 1 |

Zwolle Allee 44534 Lünen |

51.616726, 7.540425 | 1907 |

1985 von Gneisenau übernommen |

1991 | 1.120 m |

| Victoria 2 |

Zwolle Allee 44534 Lünen |

51.617061, 7.541303 | 1908 |

1985 von Gneisenau übernommen |

1991 | 1.250 m |

| Kurl 3 |

Dammstraße 44532 Lünen |

51.590560, 7.578206 | 1962 |

1985 von Gneisenau übernommen |

1998 | 1.290 m |

123. Zeche Monopol

1873 wurde die Zeche Akropolis in Kamen gegründet. Teufarbeiten an Schacht Friedrich Grillo begannen im selben Jahr. 1874 wurde die Zeche in Monopol umbenannt. 1876 erreicht Monopol das Karbon in 286 m Tiefe. Die Förderung wurde 1879 aufgenommen. Schacht Grillo 2 wurde 1887 direkt neben Schacht Grillo 1 abgeteuft. Er nahm 1889 den Betrieb auf. 1890 begannen die Arbeiten an der Schachtanlage II: Grimberg 1, 4 km nördlich von Monopol I in Bergkamen. Grimberg 1 ging 1893 in Betrieb, Grimberg 2 folgte 1896. Mit 87 km² besaß Monopol 1896 das flächenmäßig größte Grubenfeld im Ruhrgebiet. Die Schachtanlage Monopol III mit den Schächten Grimberg 3 und 4 wurde von 1923 bis 1936 in Bergkamen-Weddinghofen gebaut.

Am 11.09.1944 kam es durch Bombenangriffe zu schweren Schäden übertage, u. a. fiel die Wetterführung aus. Dadurch kam es in einer Kettenreaktion auf Monopol III zu einer Schlagwetterexplosion mit 107 Toten. Der Betrieb war bis Dezember unterbrochen. 1945 wurde Monopol in die eigenständigen Zechen Grillo/Grimberg 1/2 (mit den Schachtanlagen Monopol I und II) und Grimberg 3/4 (mit der Schachtanlage Monopol III) aufgeteilt. Grillo/Grimberg 1/2 wurden 1952 weiter in Grillo (mit den Schächten Grillo 1-3) und Grimberg 1/2 (mit den Schächten Grimberg 1 und 2) aufgeteilt. 1972 fusionierten die Zechen Grillo (mittlerweile mit Schacht Grillo 4-Drei Finken) und Grimberg 1/2 wieder zu Monopol. Grimberg 3/4 blieb weiter eigenständig und ging 1974 zu Haus Aden. Im selben Jahr wurde auf Grimberg 1/2 die Förderung eingestellt, das Baufeld ging zur Schachtanlage Grillo.

1975 wurde eine neue Zeche 'Neu-Monopol' gegründet. Sie übernahm die stillgelegten Schächte Grimberg 1 und 2, sowie die Schächte Grillo 3 und 4. Während Monopol weiter über die Schachtanlage Grillo 1/2 förderte, begann Neu-Monopol mit Vorarbeiten für den umfangreichen Umbau des Bergwerks. So wurde Grimberg 1 und Grillo 4 tiefergeteuft, Schacht Werne 3 von der Zeche Werne übernommen, die 7. Sohle ausgerichtet und ein Durchschlag zwischen Grimberg 1/2 und Grillo 4 auf der 7. Sohle eingerichtet. Grimberg 2 erreichte 1980 eine Endteufe von 1.143 m.

1981 wurde die Schachtanlage Grillo 1/2 auf Monopol stillgelegt. Neu-Monopol übernahm die Schachtanlagen der stillgelegten Zeche Monopol und ging ab der 7. Sohle in Betrieb. Der umfangreiche Umbau der Zeche war abgeschlossen. 1982 wurde Neu-Monopol wieder in Monopol umbenannt. Die Förderung konzentrierte sich auf die umgebaute Schachtanlage Grimberg 1/2. Grillo 2 und 3 wurden 1983 verfüllt. Grillo 1 blieb offen als zentrale Kühlanlage für den Abbau in Mausegatt (s. Haus Aden).

1993 erfolgte der Verbund mit Haus Aden zum Verbundbergwerk Haus Aden/Monopol. 1994 wurden die Schachtanlagen der Zeche Monopol stillgelegt, die Kohle untertage zu Haus Aden gefördert. Die Fördergerüste der Schächte Grimberg 2 in Bergkamen und Grillo 1 in Kamen sind erhalten geblieben.

QUELLEN: Huske 2006, Wikipedia (Grillo), Wikipedia (Grimberg 1/2), Wikipedia (Grimberg 3/4)

TAGS: Bergbau, Kohlenpott, Zeche Monopol, Zechen in Bergkamen, Fördergerüst

FOTO: Zeche Monopol, Schacht Grimberg 2 (13.12.2020) © Christian Twehues

BERGEHALDE: Halde Großes Holz

| Namen der Zeche | Gründung | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Belegschaft |

Max. Förderung |

Besonderheit |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Akropolis (ab 1873) Monopol (ab 1874) Grillo/Grimberg 1/2 (ab 1945)

Grillo (ab 1952) & Grillo/Grimberg 1/2 (ab 1967) Monopol (ab 1970)

Neu-Monopol (ab 1975 |

1873 | 1879 | 1994 |

6.008 (1944) |

2.559.169 t (1990) |

1892: Grimberg 1 erreicht mit 774m,

1903: eine der ersten Zechen im Ruhrgebiet |

| Schacht | Adresse | GPS | Teufbeginn | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Teufe |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

I: Grillo 1 (Friedrich Grillo) |

Herbert-Wehner-Straße 13 59174 Kamen |

51.589623, 7.648154 | 1873 | 1879 | 1981 | 1.016 m |

| I: Grillo 2 |

Herbert-Wehner-Straße 59174 Kamen |

51.589080, 7.648723 | 1887 | 1889 | 1981 | 691 m |

|

I: Wetterschacht Grillo 3 (Kiwitt) |

Am Kiwitt 59192 Bergkamen |

51.605443, 7.636571 | 1906 | 1910 | 1981 | 1.021 m |

| I: Grillo 4 (Drei Finken) |

Friedhofstraße 59192 Bergkamen |

51.614200, 7.673177 | 1956 | 1958 | 1981 | 1.030 m |

| II: Grimberg 1 |

Rathenau Str. 59192 Bergkamen |

51.620887, 7.632100 | 1890 | 1893 | 1994 | 1.031 m |

|

II: Wetterschacht Grimberg 2 |

Rathenau Str. 59192 Bergkamen |

51.621115, 7.633165 | 1893 | 1896 | 1994 | 1.143 m |

|

III: Grimberg 3 (Kuckuck) |

Schulstraße 59192 Bergkamen |

51.611312, 7.612512 | 1923 | 1936 |

1945 als Zeche Grimberg 3/4 abgespalten; 1994 stillgelegt |

978 m |

|

III: Wetterschacht Grimberg 4 |

Schulstraße 59192 Bergkamen |

51.610451, 7.612135 | 1934 | 1935 |

1945 als Zeche Grimberg 3/4 abgespalten; 1994 stillgelegt |

897 m |

| Werne 3 |

Zum Schacht I 59192 Bergkamen |

51.643121, 7.657208 | 1912 |

1979 von Königsborn übernommen |

2000 | 947 m |

124. Zeche Werne

Die Zeche Werne wurde 1898 gegründet, noch unter altem Namen Freiherr von Stein, ab 1901 nach Konsolidierung mit dem Feld Wilhelmine Katharina I in Werne umbenannt. Am Standort in Werne (Westfeld) wurden zeitgleich ein Förder- und ein Wetterschacht abgeteuft und 1902 in Betrieb genommen. Es handelte sich um die erste Zeche nördlich der Lippe. 1912 bis 1915 wurde Schacht 3 im Südfeld in Bergkamen gebaut, 1954-1956 Schacht 4 im Ostfeld in Werne. Das Bergwerk wurde 1975 stillgelegt. Schacht 3 ging zu Königsborn, Schacht 4 zu Heinrich Robert. Von den Zechenanlagen 1/2 sind einige denkmalgeschützte Gebäude erhalten geblieben, heute in gewerblicher Nutzung. Schacht Werne 3 blieb noch bis 2000 zur Wasserhaltung in Betrieb. Das Verwaltungs- und Kauengebäude und die Kohlenwäsche von Werne 3 blieben erhalten. Im ehemaligen Kauengebäude befindet sich heute ein Fitnessstudio. Die ehemalige Kohlenwäsche dient einer Futtermittelmühle als zentrales Silo. Die Anlagen am Schacht 4 wurden vollständig zurückgebaut.

QUELLEN: Huske 2006, Wikipedia

TAGS: Bergbau, Ruhrpott, Zeche Werne, Zechen Bergkamen

FOTO: Zeche Werne, Schacht 3, Kauengebäude (28.04.2021) © Christian Twehues

| Namen der Zeche | Gründung | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Belegschaft |

Max. Förderung |

Besonderheit |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Freiherr von Stein (ab 1898) Werne (ab 1901) |

1898 | 1902 | 1975 |

4.115 (1925) |

1.113.302 t (1974) |

1899: erste Schachtanlage |

| Schacht | Adresse | GPS | Teufbeginn | Förderbeginn | Stilllegung |

Max. Teufe |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 (Wetterschacht) |